J’ai signalé il y a quelques jours la parution d’un ouvrage intéressant à propos des deux tours du monde réalisé par un navire de commerce français, le Grand Dauphin, sous le règne de Louis XIV. Je partage aujourd’hui – avec l’aimable autorisation de son auteur, Patrice Decencière – un article à ce sujet.

Les Français n’ont pas attendu Bougainville pour parcourir le vaste monde et même pour en faire le tour à la voile. En effet, au cours des dernières années du règne du roi Soleil, un premier navire français réussit à faire le tour du monde, contre les vents et les courants dominants. Comme la Boudeuse et l’Étoile, armés par Bougainville, cinquante ans plus tard, ce navire, nommé le Grand Dauphin, avait appareillé de Saint-Malo, alors un port important, spécialisé dans le grand commerce océanique.

L’existence de ce premier voyage, ainsi que de dix autres, réalisés à sa suite et à son exemple (dont un second tour du monde réalisé par ce même Grand Dauphin), n’est pas inconnue des historiens spécialisés , mais on n’en connaissait pas le détail ni les péripéties. Ceux-ci ont maintenant été retrouvés grâce à la redécouverte récente de deux documents oubliés qui nous en révèlent le déroulement.

Le premier de ces documents est un récit manuscrit, rédigé au retour du premier voyage du Grand Dauphin (1711/1713) par Jacques Desbois, second chirurgien du bord. Ce récit est complété par le journal de navigation tenu lors de la seconde circumnavigation du même navire (1714/1717). Ce journal permet de suivre la navigation parfois hasardeuse du bâtiment dans des eaux peu connues et mal cartographiées, avec l’aide des instruments primitifs de l’époque (loch à bateau, quartier de Davis…) et d’admirer le sens marin de ces navigateurs audacieux que rien n’arrêtait.

Mais, à la différence de celle de Bougainville, l’expédition du Grand Dauphin avait un but purement commercial.

Le grand commerce avec le Pérou et avec la Chine

Depuis plusieurs décennies, la France fournissait à l’Amérique espagnole divers produits de première nécessité, principalement des toiles et des tissus préparés dans l’Ouest de la France. Ce commerce, dont Saint Malo s’était fait une spécialité, empruntait une route indirecte, s’arrêtant à Cadix pour les Français, les Espagnols s’étant réservé l’acheminement vers leurs colonies américaines.

La guerre de Succession d’Espagne (à partir de 1701) interrompit brutalement cette possibilité, la marine espagnole se révélant incapable de protéger les liaisons maritimes qui, jusque-là, aboutissaient aux Antilles (La Havane) et à Panama (Portobello). Les négociants français virent là une opportunité pour livrer directement leurs marchandises en passant par le cap Horn, moins surveillé que les Antilles par la marine britannique. Plusieurs armateurs, principalement ceux de Saint Malo, mirent à profit cette opportunité et envoyèrent des cargaisons au Pérou. Ce trafic était plus ou moins toléré par les Espagnols, et il était hautement profitable pour la France, car à leur retour, les navires revenaient chargés d’argent/métal (issu des mines de Potosi), qui venait enrichir le trésor royal.

La Chine présentait une opportunité de nature différente : depuis quelque temps, on savait que les Compagnies des Indes anglaise et néerlandaise avaient réussi à envoyer des navires de commerce à Canton, qui en avaient ramené des denrées de luxe (soieries, porcelaines, thé…) dont la demande était très grande en Europe. Seule difficulté : la Chine impériale n’achetait rien, et demandait à être payée en pièces d’argent (« pièces de huit ») : les expéditions à destination de l’Empire du Milieu demandaient donc des moyens importants et une longue et difficile préparation, afin de réunir les liquidités nécessaires pour régler les achats qu’on se promettait d’y faire.

Itinéraire du premier voyage du Grand Dauphin (1711-1713)

C’est Guillaume Rouzier, un armateur de Saint-Malo qui, le premier, eut l’idée de faire enchainer le voyage à la Chine avec celui du Pérou. L’argent/métal reçu en payement des ventes qui auraient été réalisées en Amérique espagnole, devant servir à régler les achats de marchandises chinoises. Une telle expédition nécessitait de faire le tour de la terre, car la route pour rentrer en Europe par l’océan Indien et le Cap de Bonne-Espérance est plus courte que de passer par le cap Horn et, surtout, elle était mieux connue à l’époque. En outre, il était illusoire de retraverser l’océan Pacifique et d’espérer revendre facilement les marchandises chinoises au Pérou, car cette province en était déjà approvisionnée par les navires que les Espagnols expédiaient régulièrement depuis leurs établissements de Manille.

La « frégate » le Grand Dauphin

L’armateur Rouzier, qui s’était enrichi par d’heureuses campagnes corsaires, fit construire à Saint-Malo, 1710, une « frégate » de 350 tonneaux de jauge . Les documents qui nous sont parvenus donnent certains détails sur ses dimensions (longueur de quille : 87 pieds, bau : 28 pieds, creux : douze pieds) , ainsi que sur son armement comprenant 22 canons de quatre livres, et deux de six livres (dix pièces étaient disposées en une demi-batterie au premier pont) et surtout sur son gréement, dont les dimensions sont données en grand détail. Celui-ci parait important pour un navire marchand : il comprend des perroquets, des bonnettes et même des focs, ce qui constitue une nouveauté à une époque où le perroquet de beaupré était encore d’usage courant. Ce détail illustre le fait que les chantiers marchands étaient parfois plus rapides que les arsenaux royaux, pour adopter les améliorations qu’on pouvait observer sur les navires d’autres nationalités. En l’occurrence ce sont les Néerlandais qui introduisirent les focs dans le gréement carré de leurs navires.

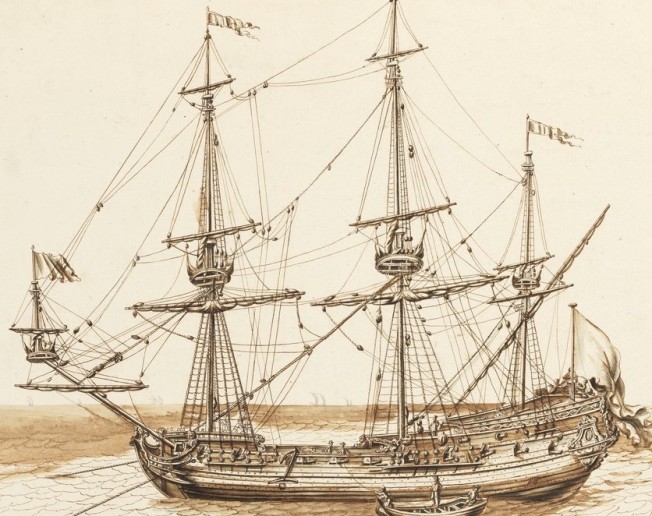

Navire de commerce de la fin du XVIIème siècle (dessin attribué à J. Jouve © Gallica). Le Grand Dauphin devait beaucoup ressembler à ce navire, mais son gréement était sans doute plus moderne : le perroquet de beaupré avait été remplacé par un foc et une « petite civadière ». Il comportait en outre des perroquets et des bonnettes. D’autre part, ce navire marchand, armé en course, ne comportait qu’une demi-batterie au premier pont, et son décor était sans doute plus simple que ce que représente ce dessin.

Malgré son faible calibre, l’importance de l’artillerie ne doit pas surprendre, car le navire était armé en « guerre et marchandise », ce qui veut dire qu’il était autorisé à faire des prises en cas de rencontre de navires ennemis au cours de son périple. En effet, la France étant alors en guerre contre la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies et le Portugal, de telles rencontres étaient probables, d’autant que le voyage devait faire passer le navire en vue des colonies portugaises de Macao et du Brésil, et hollandaises de l’Insulinde et du Cap, sans parler de navires anglais nombreux en Manche et dans l’Atlantique. Cette situation explique également l’importance de l’équipage embarqué (140 hommes), car cet effectif comprenait d’éventuels « équipages de prises », pour ramener celles-ci dans un port ami. A titre de comparaison, pour son second tour du Monde, effectué alors que la paix était revenue, le Grand Dauphin n’eut besoin d’embarquer que 80 hommes. Naturellement, les canons n’étaient mis en batterie que lorsque l’on naviguait dans des eaux peu sûres (Manche, détroits malais…). Le reste du temps, ils étaient remisés à fond de cale et servaient de lest.

Ce navire parait avoir été construit et gréé avec beaucoup de soin, puis avoir été mené de manière très sûre par un équipage et des officiers qui se sont révélés d’excellents marins, maîtrisant particulièrement bien les conditions un peu primitives de la navigation dans des eaux lointaines et parfois mal connues. De manière surprenante, le chirurgien Desbois, rédacteur du premier récit, parle peu de la santé des équipages : il se contente d’évoquer les accès de scorbut qui attinrent l’équipage au terme des plus longues traversées. Quoiqu’il en soit, l’examen du rôle d’équipage du premier voyage montre qu’il y eut très peu de décès par maladie (hors celui du capitaine, décédé à Canton) et pratiquement aucun par accident tout au long des deux ans et demi que dura l’expédition.

Le premier voyage du Grand Dauphin autour du monde (1711-1713)

Le navire appareilla de Saint-Malo le 15 janvier 1711. Après avoir longé de près les côtes bretonnes, afin d’échapper aux bâtiments anglais qui patrouillaient la Manche, il fit une première escale à Gorée, où la France avait établi un comptoir, fortifié depuis 1677. Cette escale, longuement décrite, permet de constater que le trafic des esclaves vers les Antilles ne faisait que prolonger celui qui existait déjà entre les différentes tribus locales, perpétuellement en guerre les unes contre les autres.

Vue de l’île de Gorée. Cette vue montre des constructions qui n’existaient pas encore lors de l’escale qu’y fit le Grand Dauphin, en 1711 (gravure extraite des Nouvelles relations de l’Afrique occidentale, par le père Labat, publié en 1728).

Ayant repris la mer le 3 avril, le navire passa rapidement la Ligne, ce qui nous vaut le récit des cérémonies en usage à l’époque. Au terme de sa traversée de l’Océan, il se présenta au début du mois de mai à l’ouvert du détroit de Le Maire. Le Grand Dauphin atteignit le port de La Conception (sud du Chili) le 11 juin, après un passage du cap Horn qui ne lui prit qu’un peu plus de trente jours, mais qui contraignit le navire à descendre jusqu’au 63ème parallèle sud pour trouver des vents moins défavorables. La rapidité de ce passage du Horn constitue un exploit pour une traversée dans le sens Est/Ouest, surtout à cette saison, car le mois de mai austral est une période de forts coups de vent d’ouest (il correspond au mois de novembre de l’hémisphère nord). Quoiqu’il en soit, le passage depuis Gorée lui avait pris un peu plus de deux mois, et il fallait refaire les vivres, et surtout les vivres frais et l’eau douce.

Le navire ne put reprendre la mer que le 4 août, pour remonter les côtes de l’Amérique méridionale, faisant de longues escales à Valparaiso (Chili), à Arica et à Pisco (Pérou), pour y commercialiser sa cargaison.

La rade de Pisco, vue du large. Dessin extrait du Voyage de Duplessis, en 1699-1701 (© SHD Vincennes)

Ces opérations prirent du temps, car les marchés locaux se révélèrent relativement saturés par les navires français qui affluaient alors. Le Grand Dauphin ne put parvenir à Callao que le 18 mars 1712, afin de s’y préparer à la traversée du Pacifique (carénage, vérification du gréement, renouvellement des approvisionnements en vivres frais).

Cette longue étape était facilitée par les alizés, mais elle prit quand même près de trois mois au Grand Dauphin. A Guam, où ils parvinrent le 22 juin, les Français découvrirent les « praos volants » pirogues à balancier) dont la vitesse sur l’eau les étonna.

Le mouillage de Wampoa à la fin du XVIIIème siècle (Naval Chronicle)

La poursuite du voyage mena le navire en vue des îles qui bordent le nord de Luçon (Philippines), puis de celles qui annoncent l’estuaire de la rivière de Canton. Ne pouvant faire escale au port de Macao, colonie détenue par les Portugais (alors en guerre contre la France) le navire dût embarquer un mauvais pilote chinois de rencontre. Le Grand Dauphin put quand même remonter la rivière jusqu’à Wampoa, un mouillage situé un peu en aval de Canton, marquant la limite supérieure de la navigation, où étaient cantonnés les navires européens. Le navire y parvint le 23 juillet 1712.

La longue escale qu’y fit le navire, donna au chirurgien Desbois l’occasion de décrire longuement l’étonnement des Français devant ce qu’ils découvrirent du grand empire chinois. En effet, les négociations commerciales durèrent plus de six mois. A Wampoa, le Grand Dauphin était mouillé non loin d’un navire anglais avec l’équipage duquel les Français établirent de relations de bon voisinage, malgré l’état de guerre existant entre les deux nations. Mais la prudence s’imposai et ce navire, étant plus faiblement armé, appareilla discrètement avant les Français, afin de ne pas courir le risque d’être capturé par des voisins de rencontre, qui restaient des ennemis. Ayant achevé leur programme d’achats, les Français remirent à la voile le 27 janvier 1713, pour entamer leur retour vers l’Europe.

Au large de l’Indonésie, ils furent attaqués par des pirates malais qu’ils purent repousser à l’aide de l’artillerie qu’ils avaient pris la précaution de remettre en batterie. Le détroit de la Sonde étant étroitement surveillé par les Néerlandais, le Grand Dauphin fut contraint de faire un détour par le détroit de Bali (ouest de Java), qui n’était pas défendu et, de là, les Français firent route vers l’île Bourbon (la Réunion), seule escale possible pour un navire français. Ils y parvinrent le 20 mars, au terme d’une traversée de moins de deux mois.

Le chirurgien Desbois donne une description détaillée de la faune de cette île que les Français occupaient depuis 1642. Ils purent y faire provision de vivres frais (principalement constitué de tortues).

Le 3 avril, le Grand Dauphin appareilla de conserve avec deux vaisseaux de la marine royale (le Fendant de cinquante canons, et l’Eclatant de soixante canons) qui devaient également faire route vers la France. Toutefois, ces bâtiments marchant moins bien, ils furent bientôt distancés, puis perdus de vue. Laissé à lui-même, le navire malouin dût affronter un gros coup de vent au sud du cap de Bonne-Espérance, au-delà duquel les Français attendirent leurs conserves, comme il avait été convenu. Cette attente s’avéra vaine, car les deux vaisseaux du Roi avaient sombré lors de la forte tempête rencontrée au large du cap de Bonne Espérance.

Le Grand Dauphin reprit donc sa route qui le faisait passer au large du Brésil, terre portugaise où ils ne pouvaient pas faire relâche. En juin 1713, ils firent quand même une courte escale à l’île brésilienne de San Fernando de Noronha qui, située à plusieurs centaines de milles du continent, n’était pas défendue, ce qui permit aux Français de s’approvisionner en vivres frais, avant leur dernière traversée de l’Atlantique.

Sur la route du retour, le Grand Dauphin réarma son artillerie, car on se rapprochait de l’Europe, où les mauvaises rencontres étaient à craindre. La chance sourit aux Français qui firent trois petites prises (des navires anglais revenant d’Amérique du Nord). Ils purent rentrer en Manche sans être inquiétés, bien qu’ils aient aperçu plusieurs voiles suspectes à l’horizon. Le 27 juillet 1713, le navire était de retour au mouillage du cap Fréhel et, le lendemain, il rentra à Saint-Malo, après un périple autour du monde d’une durée totale de 31 mois, dont près la moitié en navigations hauturières.

Le retour de l’équipage fut certainement fêté dans les familles des marins, tandis que l’arrivée de la cargaison, dut soulager l’armateur. Mais ce retour entraina également son lot de déceptions : d’une part, la paix ayant été signée avec l’Angleterre à Utrecht (le 11 avril 1713), les captures ne purent être déclarées de « bonne prise ». Mais, plus grave, l’administration colbertienne s’opposa au débarquement dans le royaume des soieries chinoises, qui constituaient l’essentiel de la cargaison du navire, au motif que cela mettait en péril l’activité des manufactures lyonnaises et languedociennes. Il s’en suivit un long échange de correspondances entre le secrétaire d’Etat aux Finances (Desmarest de Maillebois) et celui de la Marine (Pontchartrain) au terme duquel un compromis fut trouvé, relativement satisfaisant pour les armateurs.

La chance veut que l’on ait pu réunir suffisamment d’éléments pour estimer de manière assez précise le résultat financier de l’expédition, en tenant compte de toutes les charges subies, et même de l’amortissement de la valeur du navire : le résultat qui ressort est un bénéfice de 100%. Ce bénéfice, qui est à la hauteur des risques encourus, ne tient pas compte de diverses commissions perçues par l’armateur Rouzier, ainsi que des profits tirés de la revente des « pacotilles » ramenées par les officiers pour leurs propres comptes.

Préparation d’un second tour du monde

Vue du port de Saint-Malo à marée haute par Garneray (à l’époque le port asséchait totalement à marée basse). Les chantiers de construction navale, où avait été construit le Grand Dauphin, étaient surtout établis sur le Sillon, langue de sable, visible sur la droite, qui reliait la ville au continent (Cool CCIP, Cl. D. Lesguillier)

Malgré les aléas administratifs suscités à l’occasion du retour du navire, cette première expédition fut manifestement considérée comme une réussite, puisque l’armateur Rouzier fit aussitôt remettre en état et rééquiper le Grand Dauphin et même armer un second navire (baptisé marquis de Maillebois ), pour les réexpédier autour du monde, en passant par le Pérou puis par la Chine.

Nous connaissons le détail de ce second tour du monde par le journal de navigation tenu depuis le départ de Saint-Malo (12 septembre 1714) jusqu’à l’escale du Cap, lors du voyage de retour (15 mai 1717). Ce document, très détaillé, permet de suivre de manière précise la manière dont on naviguait concrètement à l’aube du 18ème siècle, avant l’introduction de l’octant et, surtout, avant la mise au point de méthodes permettant de mesurer la longitude.

Première page du journal du second voyage autour du monde du Grand Dauphin

Il s’agit d’un document classique, comportant surtout les principales données quotidiennes servant à établir le point « à l’estime » (route parcourue, latitude observée à la méridienne etc…) . Ces notations permettent de suivre précisément la route effectivement suivie par le Grand Dauphin. Il faut toutefois observer que les longitudes (estimées) étaient alors numérotées de 0 à 360° (et non de 0 à 180° Est ou Ouest), et que le méridien de référence était celui de Ténérife, ce qui exige une correction. Ce document est d’un grand intérêt car, au passage, il donne des commentaires sur la navigation : erreurs relevées sur les cartes, aménagements du gréement (il faut périodiquement retendre les haubans), changements de voilure pour naviguer à diverses allures, déplacement de la charge pour améliorer l’équilibre sous voiles etc.. Mais l’intérêt de ce journal ne se limite pas aux détails de la navigation. Il rapporte divers incidents survenus à bord, ainsi que la description de plusieurs escales (Cadix, l’île Saint Catherine, les îles Mariannes etc…).

Quart de nonante : il s’agit de l’instrument le plus moderne utilisé à l’époque des voyages du Grand Dauphin pour mesurer la hauteur du soleil, et donc la latitude. (Conservatoire des Arts et Métiers)

Cette fois-ci, la paix étant revenue, il n’était plus utile d’embarquer l’équipage pléthorique du premier voyage. L’examen du rôle d’équipage, déposé en 1714, montre qu’en dehors des officiers (et du chirurgien Desbois, auteur du récit du premier tour du monde…) très peu de membres de l’équipage firent les deux voyages. Cette situation s’explique par le fait que les matelots n’avaient pas les moyens de rester au port pendant les treize mois que nécessitèrent les opérations de réarmement du Grand Dauphin : ils s’étaient certainement réembarqués entre temps, peut-être pour le Pérou ou, plus vraisemblablement, pour la grande pêche à Terre-Neuve qui réarmait, une fois la paix revenue. Il avait donc fallu reconstituer un nouvel équipage.

D’autre part, le retour de la paix rouvraient la possibilité de fréquenter certaines escales, interdites jusque-là dans les colonies hollandaises et portugaises, qui étaient maintenant devenues librement accessibles. Le parcours du second voyage diffère donc sensiblement de celui du premier.

Le second voyage du Grand Dauphin autour du monde (1714-1717)

Les deux navires armés par Guillaume Rouzier appareillèrent de Saint-Malo le 12 septembre 1714, de manière à pouvoir passer le cap Horn, à la belle saison cette fois-ci.

Carte du second voyage du Grand Dauphin (1714-1717)

Non content d’avoir armé deux navires, Rouzier leur enjoignit de faire escale à Cadix, pour y compléter leurs cargaisons. Ce complément devait être embarqué sur un troisième navire, de plus petite taille (appelé « vivandier »), à acquérir sur place. Cette opération devait rester discrète car, depuis la fin de la guerre de Succession, les Espagnols étaient redevenus très stricts sur l’interdiction faite aux étrangers de venir commercer dans leurs colonies. D’ailleurs, à la demande de son petit-fils, (le nouveau roi d’Espagne) Louis XIV avait formellement fait interdire ce type de trafic. C’est la raison pour laquelle le peu scrupuleux Rouzier avait déclaré que Cadix était la destination ultime du voyage de ses navires. Mais, comme le commissaire de la Marine à Saint-Malo l’indiquait à son ministre, leur destination réelle était un secret de polichinelle. D’ailleurs, il supposait que d’autres navires étaient également en cours d’armement pour la « mer du Sud » (Pérou).

Les deux navires expédiés par l’armateur Rouzier, accompagnés de leur petite conserve, appareillèrent de Cadix le 26 octobre. Les circonstances firent que les trois navires se perdirent rapidement de vue, et ne se retrouvèrent que beaucoup plus tard, au Pérou. En janvier 1715, le Grand Dauphin fit une courte escale à l’île Sainte Catherine, au large des côtes brésilienne, non sans avoir constaté que les cartes dont ils disposaient étaient erronées d’au moins deux degrés et trente secondes (soit 250 km sous cette latitude). Depuis le retour de la paix avec le Portugal, cette île servait de base aux Français désireux de se réapprovisionner avant de tenter le passage du Cap Horn.

Plan de l’île Saint Catherine (extrait du Voyage d’Anson, publié en 1748)

Celui-ci fut passé relativement facilement en février, et le Grand Dauphin put mouiller à la Conception le 20 mars. Instruit par l’expérience de leur premier voyage, les Français limitèrent les escales dans les ports espagnols du Pacifique, afin de rallier au plus vite Callao, qui est le port de Lima, capitale de la vice-royauté du Pérou, et d’y parvenir avant les autres navires français. Arrivé à destination le 28 mai, on constata que le marché était tout de même déjà bien fourni. Le navire fut bientôt rejoint par le Marquis de Maillebois et par la petite conserve. Pour liquider leurs cargaisons les « marchands » » des deux navires durent se résoudre à casser les prix, ce dont se plaignirent amèrement leurs concurrents.

Au terme d’une escale de sept mois, le Grand Dauphin commença à se préparer pour la traversée du Pacifique, et il fut décidé de laisser le Marquis de Maillebois achever de liquider ce qui restait de la cargaison des deux navires.

Le navire appareilla le 5 janvier 1715. La traversée de l’Océan se faisait alors en suivant la route définie par les Espagnols pour leurs « galions » qui, chaque année, reliaient Manille (Philippines) et Acapulco (Mexique). Dans le sens Est/Ouest, il s’agit d’une navigation classique, le long d’un parallèle (en l’occurrence, le 17ème), permettant d’aboutir à une destination suffisamment montagneuse pour être reconnue de loin (en l’occurrence : Guam aux îles Mariannes).

Mais pour les vaisseaux venant du Pérou, la traversée du Pacifique faisait passer au large des îles Galapagos. Celles-ci étant mal placées sur les cartes, elles furent découvertes sur la route du Grand Dauphin, quinze jours après son départ du Pérou, Heureusement, cette rencontre eut lieu de jour, faute de quoi, le navire aurait été en grand danger de s’y perdre.

Dès que le navire eut atteint les alizées, il fila à bonne allure au largue, ce qui nécessita de déplacer vers l’arrière une partie de ses futailles d’eau pour mieux l’équilibrer sous sa voilure généreuse (y compris les bonnettes). On imagine la difficulté de cette opération, exécutée en mer, chaque futaille pesant environ une tonne. Le 12 février 1716, le journal enregistre une route de 63 lieues marines (190 milles nautiques), ce qui correspond à une vitesse moyenne de huit nœuds pendant 24 h, ce qui est tout à fait remarquable à l’époque, surtout pour un navire marchand, ces derniers étant souvent réputés médiocres marcheurs.

Les îles Mariannes furent atteintes le 22 mars. Les Français purent y embarquer des rafraichissements, bienvenus au terme de près de trois mois de mer. Le journal de navigation comprend une nouvelle description des « praos volants » dont les performances semblent avoir particulièrement impressionné les marins français tant par leur manœuvres amphidromes (virement de bord quasi instantanés), que par leur vitesse sur l’eau, qu’ils estimèrent à douze nœuds, au près.

Ayant repris la mer, le navire se rapprocha de l’estuaire de la rivière des Perles, annoncée par la remontée des sondes et par les îles « Ladrones ». Le 13 avril, le navire put mouiller à Macao, où les Portugais lui réservèrent le bon accueil qui lui avait manqué lors de son premier voyage. Le 26, le navire, ayant remonté l’estuaire à l’aide d’un pilote chinois, put parvenir au mouillage de Wampoa, à portée de Canton.

Aussitôt s’engagèrent les négociations commerciales, qui retinrent le navire jusqu’au début du mois de novembre. On procéda alors à un abattage en carène, puis on regréa le navire et on y embarqua les marchandises achetées. Le 17 novembre, on put appareiller, en compagnie d’un autre navire français (la Vierge de Lorette, de Nantes), en laissant le marquis de Maillebois, arrivé en Chine entre temps, achever ses propres opérations commerciales.

Pesage de marchandises par des négociants chinois de Canton

La paix ayant été conclue avec les Pays-Bas, rien ne s’opposait plus à ce que le navire emprunte la route directe vers l’Europe, passant par le détroit de la Sonde. Mais la route de retour se révéla une nouvelle fois pleine de danger : cette fois, celui-ci ne venait plus de la menace des pirates malais, mais d’un gros écueil submergé, rencontré le 5 décembre au large des côtes de Sumatra, et qui semble avoir été ignoré des cartes de l’époque.

Détail de la mer de Java (extrait du Neptune oriental publié en 1745 par D’après de Manevilette). Sumatra est à gauche, et Java en bas et à droite. L’emplacement approximatif du récif sur lequel s’échoua le Grand Dauphin est marqué d’un point bleu. L’île Hoorn, où le navire vint se réparer est entourée d’un cercle rouge

Heureusement, le Grand Dauphin s’échoua à marée presque basse et par une mer relativement calme. Le navire talonnait durement sur le rocher, et son équipage s’apprêtait à l’évacuer dans les embarcations du bord, mais on s’aperçut que le navire ne faisait que peu d’eau, et l’espoir revint. L’équipage, autour de l’aumônier, fit le vœu d’aller en pèlerinage à Notre Dame de Bon Secours (une chapelle de Saint-Malo) « tout nu en linge, la tête et les pieds nus, ayant la torche au poing, et que chacun y fera dire une messe ».

Les dommages subis par le navire étaient difficiles à évaluer : une partie du doublage bâbord avait été arrachée et plusieurs baux s’étaient rompus. Avarie plus grave, le gouvernail s’était décroché et était perdu. Après quelques heures d’un travail pénible, les Français parvinrent à déséchouer le navire à la marée montante, en se halant (au cabestan) sur une ancre de touée mouillée sur une extrémité de l’écueil par une embarcation. De nouveau à flot, le Grand Dauphin faisait encore de l’eau, il fallait donc pomper de manière presque continue.

Sans gouvernail, on ne pouvait diriger la marche du navire qu’à l’aide de ses voiles, ce qui fut rendu possible en raison du beau temps qui ne levait pas trop la mer, mais cela exigeait une parfaite connaissance du comportement du navire sous sa voilure : la misaine et le petit hunier permettaient de faire route au portant, les civadières, le foc et le perroquet de fougue permettaient, au besoin, de modifier la route.

Deux jours plus tard, on parvint à gréer un gouvernail de fortune à l’aide d’un petit mât de hune de rechange, élargi par deux bordages. Il était passé par la grande chambre, et était manœuvré par des cordages passés de chaque bord. Heureusement, le beau temps se maintint, et on était arrivé près de l’ouverture du détroit de la Sonde. On décida de faire route vers Batavia , le grand port de la Compagnie des Indes néerlandaise.

L’accueil fut assez froid, pour le moins : les Hollandais avaient été en guerre contre la France pendant trop longtemps, et le Grand Dauphin était considéré comme un concurrent mal venu. Après avoir refusé l’accès à l’île du Radoub, où les navires de la Compagnie étaient carénés, le gouverneur hollandais désigna l’îlot de Hoorn, dans la baie de Batavia, pour que les Français puissent y procéder aux réparations dont le navire avait un avait besoin urgent avant pouvoir continuer sa route. Cet îlot malsain, n’était habité que par des Malais relativement primitifs. Cette situation isolée compliquait les opérations : on s’arrangea pour construire un magasin afin d’y décharger la cargaison, on dégréa le navire, mais il fallut négocier plusieurs jours pour obtenir les deux pontons nécessaires pour l’abattage en carène. La remise en état du corps du navire prit une quarantaine de jours et le Grand Dauphin ne put reprendre la mer que le 27 janvier 1717, mais il dut encore attendre une dizaine de jours pour passer le détroit de la Sonde, en raison de vents contraires.

Abattage en carène (gravure de Backhuizen)

Cependant, depuis plusieurs jours, la fièvre jaune, contractée auprès des indigènes employés à regréer le navire à l’île Hoorn, s’était invitée à bord : près de la moitié de l’équipage en était frappée et le journal note le décès d’une dizaine de matelots. Il fallut donc les remplacer par une douzaine de Hollandais, embauchés en cachette des autorités locales.

Une fois passé les détroits, le Grand Dauphin (qui faisait encore un peau d’eau) reprit sa route le 20 février, en direction du cap de Bonne Espérance, favorisé par la mousson du NE. Le 20 mars, les Français enregistrèrent une journée de 59 lieues marine, soit une vitesse moyenne plus qu’honorable, de sept nœuds et demi. Le 8 avril, la sonde trouva fond par 105 brasses (170m), ce qui annonçait le banc des Eguilles. Il fallait louvoyer contre un vent d’ouest qui levait une forte mer. Au passage, le Grand Dauphin rattrapa et distança un navire anglais qui faisait la même route.

Le 17 avril, les Français purent jeter l’ancre en rade du Cap. Ils y reçurent un bon accueil de la part des autorités néerlandaises, bien différent de celui qui leur avait été réservé à Batavia. Cette escale était la bienvenue après une traversée de deux mois et demi, qui avait occasionné des débuts de scorbut, à moins qu’il ne se soit agi de séquelles de l’épidémie de fièvre jaune qui avait frappé l’équipage. Après une escale d’un mois, les malades étaient de nouveau sur pieds, les vivres avaient été faits, et la carène avait été nettoyée : le Grand Dauphin put appareiller le 19 mai 1717.

Le journal s’interrompant à cette date et le détail de la fin du voyage ne nous est pas connu. D’autres sources indiquent que le Grand Dauphin fit escale à Cadix, à partir du 12 août, sans doute pour essayer d’y vendre une partie de sa cargaison.

La rade de Cadix : dessin exécuté sur place par Pierre Ozanne en 1771 (© MnM : album du voyage de la Flore)

Le 20 septembre, le navire fut signalé au mouillage du cap Fréhel, afin d’y prendre des instructions de l’armateur Rouzier. Celui-ci ordonna de ne pas faire escale à Saint-Malo, mais de poursuivre jusqu’à Ostende, pour y vendre la cargaison, afin d’éviter les foudres du ministre Desmarest en introduisant dans le Royaume des marchandises prohibées par l’administration française.

Arrivés le 7 octobre dans le grand port des Flandres autrichienne, les Français trouvèrent un acquéreur pour l’ensemble des marchandises et un autre pour le navire lui-même, qui semble être arrivé en Europe en assez triste état, après six années de navigation lointaine.

L’équipage fut rapatrié à Saint-Malo, où les hommes arrivèrent le 16 décembre 1717. Le Marquis de Maillebois, l’autre navire de l’armateur Rouzier, y parvint le 14 juillet 1718, au terme de son propre tour du monde, également conclu par une escale à Ostende.

Conclusion

L’aventure du Grand Dauphin autour du monde, illustre l’ambition des négociants français au début du XVIIIème siècle, mais également la capacité des navires marchands et de leurs équipages, à mener des expéditions lointaines, bien avant que ne soient publiées des cartes fiables, et mis au point des méthodes efficaces et précises pour déterminer le point à la mer.

La marine marchande ne jouit pas du prestige de la marine de guerre : elle ne s’illustre pas de manière éclatante par des batailles navales qui donnent lieu à des représentations somptueuses réalisées par des artistes célèbres. D’ailleurs ceux-ci étaient moins intéressés par des navires dépourvus de la riche décoration qui ornait les bâtiments militaires. En outre, les officiers marchands ont rarement laissé des noms consacrés par des plaques de rues.

Les deux expéditions consécutives du navire de Saint-Malo illustrent bien le fait que la marine marchande n’était nullement une marine de second ordre : ses navires, comme ses officiers et ses matelots, naviguaient beaucoup plus souvent que les bâtiments du roi, dont les archives montrent qu’ils passaient au mouillage la plus grande partie de leur temps.

En outre, l’exemple du Grand Dauphin montre que ces navires étaient capables de réaliser des campagnes de longue durée, que peu de vaisseaux de guerre auraient été à même de mener à bien . C’est ce qu’illustre notamment le sort des vaisseaux du Roi le Fendant et de l’Eclatant, disparus en avril 1713, lorsqu’ils tentaient le passage du cap de Bonne Espérance, alors même que celui-ci venait d’être franchi sans trop de dommage par le Grand Dauphin.

Mais ce qui frappe le plus est l’audace (et aussi le manque de scrupule) des armateurs de l’époque, qui n’hésitaient pas à mobiliser une part importante de leur fortune, voir son intégralité, dans des expéditions lointaines et risquées, que personne n’avait tentées avant eux. Cette audace entrepreneuriale fut malheureusement étouffée par le protectionnisme étroit hérité de Colbert, et par le carcan administratif qui en résultait. Le déclin de la marine marchande française et, par voie de conséquence, de sa Marine militaire qui en dépendait, résulte en grande partie de cette étroitesse de vues.

Il est d’ailleurs tentant d’imaginer que la France commerçante, libérée de ces entraves administratives, aurait pu devenir aussi riche et puissante que les Provinces-Unies ou surtout que la Grande-Bretagne. L’exemple de Rouzier, et de son Grand Dauphin, montre que les négociants/armateurs français avaient l’ambition nécessaire et qu’ils disposaient des moyens d’y parvenir.

Merci du partage de cet article.

Achat du livre envisagé.

Jean-François Clémence

jiefce@live.fr

Bonjour

Dommage qu’il y ait quelques erreurs historique : le Falmouth a fait naufrage en 1706 et non en 1704.

Philippe V était le fils de Louis XIV ce qui a eu un impacte sur le commerce avec le Chili et le Pérou.